“Gioacchino Murat e il pirata Barbarà”, un racconto di Vincenzo Fiaschitello. Prima parte.

GINEVRA Sforza un libro di Giovanni Fiaschitello

di Vincenzo Fiaschitello

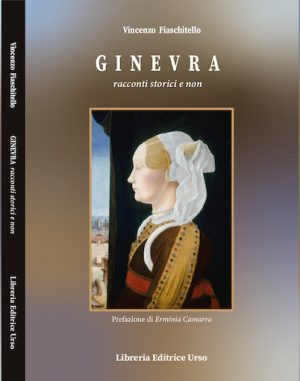

“Gioacchino Murat e il pirata Barbarà” è un racconto tratto dal libro di Vincenzo Fiaschitello Ginevra racconti storici e non, Libreria Editrice Urso, 2021, pp. 83-124.

Per leggere la recensione del libro a cura di Serena Rossi, clicca QUI

Dopo oltre due mesi di navigazione la fregata inglese Bellerofonte giungeva a Sant’Elena con a bordo l’uomo che per quasi venti anni si era imposto in Europa, diffondendo idee di libertà con la forza delle armi: Napoleone Bonaparte. Era il 15 ottobre 1815.

Gli inglesi che finalmente erano riusciti a sconfiggerlo nella memorabile battaglia di Waterloo, lo lasciarono in quella sperduta isola dell’Atlantico, sicuri che non avrebbe più potuto nuocere. Tramontava per sempre la sua stella, ma gli restava ancora qualche anno di vita.

Due giorni prima, il 13 ottobre 1815, a migliaia di chilometri di distanza, a Pizzo Calabro, un altro grande, suo parente e valoroso soldato, chiudeva tragicamente l’esistenza: Gioacchino Murat. Napoleone non poteva ancora avere notizia della triste sorte toccata al cognato, e per tutto il lungo viaggio si era rammaricato con se stesso e con gli ufficiali che lo accompagnavano, perché aveva rifiutato la collaborazione di Murat. Con il suo coraggio e con la sua straordinaria abilità nel condurre la cavalleria, avrebbe sicuramente riportato la vittoria anche a Waterloo. Quella volta il suo smisurato orgoglio che gli aveva impedito di ricevere Murat, fuggito dal suo regno di Napoli, non lo aveva certo consigliato bene. E’ vero che ai suoi occhi il cognato appariva come un traditore perché, con la speranza di salvare il regno, aveva tentato di stringere una alleanza con gli austriaci, loro eterni nemici, ma rifiutare il suo indiscutibile e determinante aiuto non era stata la scelta migliore, tanto più che il comportamento di Murat in quella difficile circostanza era dettato esclusivamente da ragioni politiche.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Rivoluzione francese fu il frutto delle metodologie razionalistiche dell’illuminismo che condussero, sia all’abbattimento dell’assolutismo e dei dogmi religiosi, sia alla nascita di quel liberalismo che mise sotto accusa nobiltà e clero, strettamente legati ancora a strutture e mentalità medioevali. Le idee di un nuovo sistema economico, fondato sulla borghesia e sorretto da uno stato costituzionale, regolato dal diritto secondo i principi illuministici fatti conoscere dal Montesquieu, cominciarono a diffondersi in tutta l’Europa, pur tra tentativi di restaurazione del vecchio ordine, come accadde con il Congresso di Vienna, moti rivoluzionari e guerre di indipendenza nazionale che richiesero molto spargimento di sangue.

In tale contesto storico, Gioacchino Murat ebbe il merito di costituire la punta di diamante dell’azione politica straordinaria di Napoleone, soprattutto quando gli toccò in sorte di essere elevato al trono di Napoli. Già da subito si legò di profondo affetto con i napoletani e si dedicò a governare il regno con grandissimo impegno e dedizione, ottenendo risultati apprezzabili in tutti i settori dell’amministrazione.

Napoleone non si dimostrò coerente nella esportazione delle idee di libertà presso gli altri popoli; il suo desiderio, del resto neanche tanto nascosto, era di tenere gli stati “liberati”, sempre all’ombra dell’ala imperiale. Naturalmente ciò doveva accadere anche per il regno napoletano, da lui strappato ai Borbone e donato prima al fratello Giuseppe e poi a Murat. Ma questi si oppose fermamente dinanzi a tale prospettiva di stato-satellite della Francia. Murat, creando le premesse per una pericolosa divergenza con la politica di conquista di Napoleone, ebbe l’ardire di comportarsi da sovrano indipendente, disposto a riconoscere i diritti di libertà e di democrazia del popolo napoletano. Fu in quegli anni che egli maturò l’idea di un possibile riscatto dell’Italia, attraverso un moto popolare che partendo dal regno di Napoli coinvolgesse il centro e il nord della penisola. Il noto proclama di Rimini con il quale Murat si rivolge a tutti gli italiani perché accolgano il suo invito a sollevarsi contro gli austriaci e ad arruolarsi nel suo esercito, è la migliore testimonianza dell’idea politica di una Italia unita e libera dallo straniero, che prodigiosamente anticipava di alcuni decenni l’azione dei patrioti del Risorgimento e l’iniziativa dei Savoia.

Intorno alla sconfitta di Tolentino e, dunque, al fallimento del Proclama di Rimini, non pochi si sono cimentati a scrivere pagine e pagine di ucronia, cioè di storia fantastica, domandandosi come l’Italia avrebbe potuto essere migliore se fosse nata dalla spinta di una monarchia del sud, anziché di quella del regno di Sardegna. Ma tant’è. Non serve fantasticare oltre misura su modalità irrealizzate di eventi che portano a sterili rimpianti. Quel che resta, al di là dei fatti storici, è quell’aura di simpatia, di calore, di coraggio e di eroismo, che il personaggio Murat lasciò nella memoria della gente, il suo mito, simbolo di campione di libertà, che ancora oggi ci affascina.

Una prima autonoma impresa militare del re Gioacchino fu la presa di Capri. Quest’isola era in mano agli inglesi che la difendevano con la loro flotta navale da ogni possibile attacco. Già lo stesso re Giuseppe Bonaparte aveva provato a strapparla agli odiati nemici britannici, ma senza successo. L’isola non era né strategicamente, né economicamente importante, ma era diventata rilevante sul piano del prestigio del regno di Napoli. Non si poteva lasciare a due passi dal Vesuvio una terra in mano al nemico, per cui Murat, divenuto re al posto di Giuseppe, designato a salire al trono di Spagna, volle organizzare l’impresa. Incaricato di studiare un piano fu un giovane tenente, Pietro Colletta, appena uscito dall’accademia militare. Era necessario, a suo giudizio, una azione di sorpresa. Vista la conformazione dell’isola, la flotta inglese vigilava quasi esclusivamente la zona di mare dinanzi ai due unici approdi dell’isola, marina grande e marina piccola, lasciando priva di sorveglianza la parte opposta dell’isola, alta e rocciosa senza possibilità di approdo. Pensò dunque che un possibile tentativo di sbarco poteva partire da lì.

Al mattino di buon’ora, si recò al porto e passeggiando lungo la banchina, osservava con attenzione i pescatori che erano appena tornati dalla pesca notturna. Alcuni giovani che scaricavano le ceste ripiene di pesci ancora guizzanti, ammiravano la fiammante uniforme dell’ufficiale, mentre andava su e giù.

A un tratto il tenente si fermò e con piglio autoritario fece segno a uno di quei giovani di avvicinarsi.

-“Ma io non ho fatto nulla di male, sto lavorando!. Perché mi volete arrestare?”

-“Vieni, gli ordinò il tenente, con un tono di voce più rassicurante, non voglio affatto arrestarti. Voglio solo parlare con te. E poiché è mattino, suppongo che tu non abbia ancora ristorato il tuo corpo. Vieni, ecco una buona pasticceria. Siedi qui e ascoltami”.

Alla donna che premurosa si era fatta avanti sull’uscio, disse di portare una buona colazione e poi rivolgendosi al giovane: “Tu non sei napoletano. L’ho capito da questo tuo sguardo, dal colore scuro della tua pelle e dai tuoi riccioli neri. Da dove vieni?”

-“Sono maltese, signore. Mi chiamo Barbarà. I miei amici mi hanno soprannominato il pirata, perché nei momenti liberi dal lavoro ho rifilato sul mio conto tante di quelle imprese marinaresche che le hanno bevute con piacere”.

-“Dunque, disse il tenente, non mi sono ingannato. Sei un ottimo marinaio, conosci bene il mare?”

-“Se è questo che volete sapere da me, posso assicurarvi che non ho paura del mare, nemmeno quando è in tempesta. I cavalloni che alzano al cielo una barca e la sprofondano nell’abisso, mi mettono allegria. Se fossi padrone di un veliero o anche di una piccola feluca a una sola vela, starei tutto il giorno in acqua”.

-“Bene, chissà che con il tempo, la fortuna non ti assista e ti dia questa possibilità. Intanto puoi cominciare a renderti utile. Io ho bisogno di uscire in mare per raggiungere un luogo qui vicino. Ti do il necessario perché tu possa noleggiare una buona barca di pescatori e uscire in mare con me, senza altri compagni. Al temine della gita, riceverai un buon compenso”.

-“Ma allora è già arrivata per me la fortuna!” esclamò entusiasta Barbarà.

Il tenente anticipò la spesa per il noleggio e i due si dettero appuntamento per la mattina successiva.

Era appena sorto il sole e il golfo di Napoli già pullulava di piccole e grandi imbarcazioni. Tra queste scivolò lentamente anche il piccolo peschereccio noleggiato da Barbarà, il quale si destreggiava con l’abilità di un esperto capitano tra cordami, vele e vecchi attrezzi di pesca ammucchiati un po’ dappertutto. Il tenente Pietro Colletta, vestito da pescatore con una camicia rattoppata aperta sul petto, se ne stava seduto a prua, pronto a comunicare appena fuori dalle acque del porto, la rotta da seguire. Aveva voluto mantenere fino all’ultimo la massima riservatezza perché ancora non si fidava di quel giovane maltese.

-“Si va a Capri, disse il tenente, quando ormai il porto era lontano, faremo un giro lungo la scogliera”.

Il tenente osservava attentamente la scogliera e ogni tanto prendeva un taccuino che teneva nascosto dentro la tasca dei pantaloni e scriveva qualche appunto. Doppiato un piccolo promontorio, si trovarono di fronte una goletta battente bandiera inglese. L’imbarcazione militare, evidentemente appartenente alla flotta inglese che stazionava nelle acque della marina grande e della marina piccola di Capri, era in servizio di perlustrazione. Si avvicinò al peschereccio; i marinai inglesi salutarono i due pescatori senza alcun sospetto e subito si allontanarono. Verso il tramonto, il peschereccio rientrò nel porto di Napoli. Il tenente saldò il suo debito e promise a Barbarà che avrebbe parlato di lui al re per fargli ottenere un riconoscimento per la bravura dimostrata in quella operazione.

Murat approvò il piano di invasione dell’isola ideato dal tenente Colletta. Le navi napoletane dovevano dirigersi verso la scogliera di Capri e sbarcare un piccolo contingente di soldati in due o tre punti più facilmente accessibili, individuati dal tenente nel corso dell’esplorazione. L’operazione poteva effettuarsi mediante le lunghe scale usate dai lampionai. La guarnigione inglese poteva essere sopraffatta alle spalle grazie alla sorpresa.

Tutto andò liscio come previsto e già all’alba del giorno dopo i soldati napoletani erano padroni dell’isola. Il comandante inglese colonnello Lowe si arrese, ma prima di abbandonare l’isola con i suoi soldati pretendeva l’onore delle armi. La notizia della vittoria rese felice il re, il quale però incaricò il colonnello Manhés di raggiungere Capri con l’ordine di far sgombrare l’isola dagli inglesi senza alcuna pretesa di onori militari.

La mattina seguente, la nave militare che doveva condurre a Capri il colonnello, non poté partire perché il mare era in tempesta. Nessuno poteva affrontare quel mare. Ma il pirata Barbarà, forse sì. Il tenente Colletta accompagnò al porto il colonnello Manhés e al pirata, subito rintracciato tra gli amici che lo sconsigliavano, non parve vero di dimostrare tutto il suo coraggio e la sua abilità. La breve ma difficilissima traversata fu un grande successo. La missione di Manhés fu portata a termine con grave scorno del colonnello Lowe, che fu costretto a lasciare l’isola, temendo molto non solo per la sua carriera, ma anche per la sua stessa vita, perché in casi simili di resa di una guarnigione militare senza ricevere l’onore delle armi da parte del nemico, Londra, a suo dire, riservava la forca al comandante. Lowe si salvò dal capestro e la sorte gli concesse anche la possibilità di prendersi la vendetta contro lo stesso Napoleone.

Barbarà ebbe la grande soddisfazione di essere ricevuto dal re Murat, il quale lo lodò e lo ricompensò per il suo valido contributo.

Re Gioacchino aveva appreso presto ad apprezzare lo spirito e la vivacità del popolo napoletano. Gli sembrava che la gente fosse sempre in festa, anche quando ciascuno si dedicava alla propria attività pure se semplice e umile. Le stesse donne che con alte grida dagli usci di casa, dalle finestre e dai balconi, si scambiavano notizie, chiedevano qualcosa, chiamavano i numerosi figlioli scorrazzanti per i vicoli, stretti come trincee, ingombri di sedie, di carrozzelle, di attrezzi per la pesca, gli sembravano canti. Che nostalgia profonda gli nasceva nell’animo all’udire la sera le canzoni di innamorati accompagnati dal suono della chitarra o del violino. La luna, il mare, il Vesuvio spesso impennacchiato di fumo, tutte le bellezze della natura di quei luoghi, sollecitavano la sua intelligenza perché trovasse il miglior sistema di governo per un popolo così generoso, allegro e amabile. Pensava perciò che ora che il destino lo aveva portato in quella terra, fra quella gente, fosse necessario più che mai assicurare la libertà, la giustizia, l’equità. Il suo compito di sovrano illuminato era quello di realizzare una serie di riforme, tali da poter meritare imperitura riconoscenza da parte del popolo. Non aveva dubbi sulla forza innovativa del Codice Napoleonico; lì erano fissate le norme fondamentali su cui deve fondarsi uno stato moderno. Si rendeva conto che alcune cose non potevano essere accolte favorevolmente da tutti; i nobili e il clero subivano stravolgimenti di particolare gravità per quanto riguardava le proprietà terriere. Ciò era indispensabile se si voleva procedere con le riforme: gli espropri servivano a procurare denaro. La Chiesa, inoltre, veniva penalizzata non solo per la perdita di beni materiali, ma anche per una forma di laicismo che allontanava la gente dalla fede religiosa. Tuttavia anche il popolo aveva di che lamentarsi, per esempio per l’introduzione dell’obbligo della coscrizione militare per i giovani del regno. Relativamente al diritto familiare, però, Murat non era disposto ad assicurare la possibilità del divorzio, così come era stato accettato in Francia. Il re, che pochi anni prima aveva sposato Carolina, la sorella minore di Napoleone, era felice e appagato con i suoi quattro figli, nati a distanza di un anno o poco più l’uno dall’altro.

Al termine della giornata, dopo che i suoi ministri gli avevano sottoposto i provvedimenti da firmare e dopo aver preso le decisioni sulle principali questioni pendenti, Gioacchino amava raccogliersi nei suoi pensieri e per farlo aveva bisogno di muoversi. Passeggiare per i lunghi corridoi del palazzo presidiati ad ogni angolo da guardie impettite alle quali aveva dato ordine di non salutare militarmente ad ogni suo passaggio, ma di restare semplicemente nella posizione di riposo, era diventato una efficace consuetudine per sgranchirsi le gambe e soprattutto per stimolare i ricordi. Durante quelle passeggiate serali, spesso ricordava la sua vita di ragazzo vivace e ribelle. La sua famiglia gestiva una locanda e possedeva una stalla dove i viaggiatori potevano avere il cambio di cavalli. A lui piaceva prendersi cura di quegli animali, li puliva, li trattava con ogni riguardo. Aveva appreso a cavalcare in modo superbo e nessuno sarebbe riuscito a superarlo nella corsa. Il cavallo sotto il peso leggero del ragazzo si sfrenava e, tuttavia, ubbidiva prontamente alla stretta delle sue ginocchia e al morso tirato con decisione dal piccolo padrone. Quell’impeto e quella irruenza che gli faceva sottovalutare qualsiasi pericolo quando stava a cavallo, non lo abbandonarono mai. Ne restò sempre più coinvolto e fu sicuramente il tratto più caratteristico della sua personalità, quando in guerra sarà al comando della cavalleria in tutte le battaglie in cui fu decisivo il suo intervento per le vittorie napoleoniche. Il padre, volendolo avviare alla carriera ecclesiastica come ultimo di undici figli, lo iscrisse al collegio di Cahors.

Gioacchino si prepara al noviziato sacerdotale, riceve una buona formazione culturale di tipo classico. Ma è amante della vita bella e elegante dei nobili; sogna grandi imprese e la gloria. Ricorda quel gioco che si faceva tra i compagni; si dividevano in due squadre: da una parte coloro che come Achille erano favorevoli a una vita breve e gloriosa, dall’altra coloro che invece erano per una vita oscura ma lunga. E lui che era sempre per la prima schiera, spesso tra sé ripeteva i versi di un sonetto di Giuliano de’ Medici che in collegio aveva imparato a recitare: “Quanti la morte già tratti d’affanni! / Ma molti c’hanno il chiamar morte a vile/ quanto talor sia dolce ancor non sanno!”

Forse fu perché memore di quel gioco che volle imporre il nome di Achille al suo primogenito! Così si sorprendeva con un sorriso sulle labbra, specchiandosi in uno delle decine di specchi che, scendendo dall’alto del soffitto, incorniciavano le pareti dei corridoi. Si fermava e provava ad annullare il tempo passato da quegli eventi, ma non riusciva quasi mai a trattenerli come avrebbe desiderato: gli sfuggivano come gocce di mercurio che si illudeva per un istante di aver catturato. Lo stesso, e forse anche più, accadeva per quelle prime storie amorose. In particolare due ragazze, per motivi opposti, tornavano con più frequenza nei suoi ricordi.

Si era pazzamente innamorato di Madelaine, la bellissima figlia del portiere del collegio. Ma questa, pur mostrandosi vezzosa e piacevolmente disponibile ad accettare il suo corteggiamento, non si decideva a ricambiare il suo amore. Pensando che qualche regalino potesse addolcirla, fece un piccolo debito per acquistare una collanina d’oro con medaglietta. Finì che la ragazza accettò il regalo, ma il giorno dopo scomparve. L’aspettò sempre con la speranza che si facesse viva, ma inutilmente. Seppe poi dal padre che la figlia aveva seguito la madre nella casetta di campagna, dove anche lui si sarebbe trasferito ormai prossimo a lasciare il lavoro di portiere. Quella storia lasciò un segno importante nella sua vita, sia perché fu cacciato dal collegio a seguito di una rissa da lui provocata per difendersi da certi insulti di compagni che lo ingiuriavano per la relazione amorosa naufragata, sia perché il padre si era rifiutato di pagare quel suo debito.

Non ancora ventenne decise quindi di arruolarsi nel reggimento dei Cacciatori a cavallo della Champagne, che reclutava uomini audaci. Ma poco tempo dopo, costretto a congedarsi per insubordinazione e per aver diffuso idee rivoluzionarie, dovette ritornare al suo villaggio e guadagnarsi la vita facendo l’aiutante droghiere. Qui si verificò la seconda sfortunata esperienza amorosa. Accanto alla drogheria vi era un piccolo negozio di merceria che vendeva aghi, filo, spilli, nastri, bottoni, fibbie. La proprietaria, una donna bassa e grassa, teneva in bottega come fine ricamatrice una sua nipote. Era una ragazza esile, alta, con i capelli biondi, il viso magro e appuntito, gli occhi azzurri e vivaci. Non si poteva dire che fosse bella, ma era fine e delicata nei suoi movimenti; parlava con voce calma e sognante: “Oh, Joachim, come stai stamane? diceva sempre così la mattina prima di infilarsi nel bugigattolo della zia,

se permetti, ecco per te il tuo solito dolce!” E gli offriva una sorta di pan dolce appena sfornato, che comprava tutte le mattine al forno vicino alla bottega.

Ne ricavava appena un “grazie” e un sorriso dal focoso giovanotto che aveva altro per la testa. Ora sognava di andare a Parigi a far fortuna e a corteggiare certe belle e eleganti ragazze, attratte dal suo fascino.

Che cosa poteva sperare da lui una insignificante pallida e goffa ricamatrice di villaggio, senza nessun attributo squisitamente femminile che accende il desiderio nel maschio? Era chiaro che Marguerite lo amava, ma Gioacchino la sopportava appena. Una mattina che come al solito la ragazza era andata in drogheria per portargli il dolce, si sentì dire che il giovanotto si era licenziato e non sarebbe più venuto. Un brivido corse per tutto il suo fragile corpo, accusò il colpo e con gli occhi bassi, uscì in strada. Stava per varcare l’uscio della merceria, quando alle sue spalle due mani grandi e grosse le coprirono gli occhi e le strinsero il piccolo seno, impedendole di girarsi. La voce ben conosciuta di Gioacchino le frenò il grido di paura che stava prorompendo dalla sua bocca.

-Joachim, che fai? Perché questo scherzo?

-“Ohé, piccola Marguerite! Hai indovinato, sono proprio io e sono felice perché finalmente parto!”

-Parti? Ma dove vai? Quando ritorni?

-“Piano, piano, piccola Marguerite! Sono venuto a salutarti, parto per sempre, vado a Parigi a tentare di nuovo la carriera militare. E questa volta, vedrai che diventerò un ufficiale e forse anche un generale!”

Con una pronta quanto ingenua sollecitudine, Marguerite gli offrì il dolce che teneva in mano:” Prendilo, potrai mangiarlo durante il viaggio”.

Gioacchino guardò dall’alto del suo orgoglio, ma con un misto di pietà, quella fanciulla così semplice e umile e disse:” Lascia stare, mangialo tu o dallo ai colombi”.

-“Aspetta, Gioacchino”, disse ancora la ragazza trattenendolo con la mano. E frugando nella sua borsetta tirò fuori un fazzoletto ricamato con straordinaria grazia: “Tienilo sempre con te, ti porterà fortuna e ti ricorderai di me”.

Gioacchino lo afferrò e in un attimo lo fece sparire nella tasca della sua camicia. Poi alzò il braccio in segno di saluto e scappò via.

Ricordava ancora quella ragazza, quando dall’alto della sua cavalcatura, nella splendida divisa di comandante di squadrone già nel 1795 percorreva in parata le vie di Parigi: “Mi piacerebbe tanto, pensava, se ad applaudirmi tra il pubblico ci fosse anche quella gracile fanciulla del mio villaggio. La saluterei sventolando il suo fazzoletto ricamato che porto ancora con me!”

Si era guadagnato l’amicizia e la stima di Napoleone con il suo coraggio e con la sua fedeltà. Era stato al suo fianco nei momenti più difficili della ascesa al potere di Napoleone: il colpo di stato del 18 brumaio, la campagna d’Italia, la campagna d’Egitto e ancora le varie guerre contro la coalizione degli stati europei. La cavalleria di Gioacchino aveva spesso deciso le sorti di battaglie che sembravano perdute per Napoleone. Questi lo aveva ricompensato con la nomina ad altissimi incarichi e poi dopo il matrimonio con Carolina, la sorella minore, lo aveva inserito tra i membri della sua famiglia che aspiravano a titoli nobiliari. Murat non dimenticava, tuttavia, che aveva dovuto soffrire molto per ottenere da Napoleone il consenso a sposare Carolina, perché l’imperatore aveva progetti più ambiziosi per la sorella. Prevalse, comunque, l’amore e la fermezza di Carolina per cui Gioacchino entrò in stretta relazione parentale con Napoleone, il quale lo innalzò al trono di Napoli, in sostituzione di Giuseppe Napoleone.

Sin dai primi mesi del suo regno, Murat aveva avvertito che la perfetta intesa con l’imperatore si era incrinata. Le sue idee politiche non si accordavano con quelle di Napoleone. Egli si era circondato di funzionari e consiglieri napoletani, convinto com’era che bisognasse credere nelle risorse culturali e nelle capacità del popolo napoletano. L’allontanamento dai posti di responsabilità di molti francesi non piacque a Napoleone. Come pure non piacque che l’impresa della cacciata degli inglesi da Capri venisse attribuita alle truppe napoletane, quando invece i francesi vantavano il merito della vittoria. Per meglio far capire come effettivamente stavano le cose sul piano politico, Napoleone si affrettò a far conoscere il suo pensiero tramite un dispaccio di un suo collaboratore: “Per i vostri sudditi siate re, per l’imperatore siate invece dei viceré”. Era, dunque, chiaro che nelle decisioni cruciali il vero re fosse Napoleone, non Murat. Napoleone non poteva consentire che qualcuno dei membri della famiglia, che aveva messo sui troni di mezza Europa, potesse sottrarsi alla sua influenza.

Ora vedeva all’orizzonte un altro serio motivo di incomprensione, se non di rottura, con l’imperatore. Murat aveva voluto cambiare il titolo di re del regno di Napoli in quello di re del regno delle due Sicilie; ciò significava che egli aveva in animo di riunire a Napoli la Sicilia e di allontanare definitivamente Ferdinando IV dal suo regno.

Il Borbone godeva della protezione della flotta inglese, per cui la conquista della Sicilia non era una impresa facile. Ciò nonostante Murat volle provare, anche perché pensava di avere l’appoggio di Napoleone. In realtà l’imperatore aveva solo l’interesse a tenere impegnata in quella zona del mediterraneo la flotta inglese; inoltre, avendo divorziato da Giuseppina Beauharnais, mirava a sposarsi con una principessa austriaca, Maria Luisa, per cui non intendeva inimicarsi troppo l’Austria che appoggiava i Borbone. Queste ragioni politiche furono fatali per Murat che vide miseramente fallire la spedizione militare. Le truppe napoletane dirette verso sud si attestarono tra Scilla e Reggio, in attesa del re Murat. Questi era stato a lungo festeggiato nelle città e nei paesi calabresi attraversati. Dovunque veniva accolto con entusiasmo popolare e spesso dispensava denaro per opere pubbliche urgenti. A Pizzo Calabro fu ricevuto con ogni onore e visto che la chiesa di San Giorgio era in riparazione a causa di danni gravi provocati da un terremoto di qualche anno prima, il re Gioacchino donò duemila scudi per il proseguimento dei lavori. All’ora del tramonto il re si fermò sull’ampio terrazzo della piazza accanto al castello aragonese che si affaccia sul mare e godette il superbo spettacolo del sole che scompariva all’orizzonte tra le nuvole di fuoco. Mentre si avviava con il suo seguito udì un lamento che lacerava l’aria. Domandò la causa di quel lamento, ma tutti rispondevano che non sentivano nulla. Era un lungo, prolungato, malinconico lamento che misteriosamente giungeva solo al suo orecchio.

La spedizione in Sicilia fu un fallimento. Solo uno scarso numero di soldati napoletani riuscì ad attraversare lo stretto di Messina, ma le forze borboniche riuscirono facilmente a farli prigionieri o a rigettarli sulle coste della Calabria.

Miglior fortuna invece ebbe il programma di riforme che Gioacchino volle per il suo regno: furono realizzate molte opere pubbliche come strade, ponti, palazzi, sistemazione di centri urbani, bonifiche di terre paludose; volle che ogni comune stipendiasse un maestro per l’istruzione dei figli delle famiglie povere; combatté con decisione il triste fenomeno del brigantaggio; diede impulso ai commerci; ammodernò la pubblica amministrazione; riformò il sistema tributario; incrementò la coltivazione e la lavorazione del cotone.

Tale vasto programma in favore della popolazione, tuttavia, non gli fece venire meno la riconoscenza e la fedeltà dovuta a Napoleone. E quindi, anche se non con lo stesso entusiasmo giovanile, non si sottrasse alla partecipazione alle guerre napoleoniche, compresa la sfortunata campagna di Russia del 1812. Vi partecipò con un forte contingente di soldati napoletani, grazie anche alla leva militare introdotta per legge nel regno di Napoli. Se all’inizio sembrava che molti giovani, figli di poveri contadini, non sopportassero questo ulteriore obbligo, presto divenne ben accetto perché quei giovani ricevevano una formazione militare, una divisa, un adeguato nutrimento e un compenso.

Murat si distinse come sempre per il coraggio e la sua abilità nelle cariche di cavalleria. Ma poi le sorti della guerra furono sfavorevoli alle armi francesi e iniziò la disastrosa ritirata. Napoleone lasciò il comando dell’Armata a Murat per tornare a Parigi; poco dopo anche Murat abbandonò il teatro di guerra e tornò a Napoli nella speranza di salvare il trono.

(Continua…)